Jorge Enrique Basmeson

Al mirar por segunda vez supe que eras tú.De primera sólo parecía un recuerdo, una memoria de ayer. El pelo castaño, hoy en hilachas y mal cortado. La piel, quemada al ras, y los ojos azules como el mar. Esos ojos a los cuales siempre les temí, hoy parecían de otro. La fiereza en la mirada la perdiste con el tiempo, con el llanto, con aquello. Ropa, harapos y un olor fétido que te carcome hasta la sien. Me vio y corrió hacia mí. Venía a su paso, con la cadera hendida en dos. Otra vez tuve miedo. ¿Me habrá reconocido? ¿Me puedes dar una peseta? No es pa' droga, es pa' comer. Se me quebró el alma, se me cayó al suelo, se despedazó, y mi amigo frente a mí sin saber quién soy.

Según me dijo, fue una tarde de verano mientras todos jugaban en la piscina. Él se entretenía aparte con una torre y un avión. Ese avión, maldito avión, que le arrancó a su padre. Cansado del juego sale corriendo a la piscina del vecino. Sin percatarse, al cruzar la brea, un carro aterriza en él. Impulsado por el golpe, tres metros más lejos quedó Damián tirado. Dos costillas rotas, una vértebra desviada, y la cadera hendida. Su papá muerto en el vuelo 567 con destino al Pacifico, y él a sus siete postrado en una cama sin poder jugar. Sólo quedó la torre, que más tarde se perdió con sus controles.

Según me dijo, fue una tarde de verano mientras todos jugaban en la piscina. Él se entretenía aparte con una torre y un avión. Ese avión, maldito avión, que le arrancó a su padre. Cansado del juego sale corriendo a la piscina del vecino. Sin percatarse, al cruzar la brea, un carro aterriza en él. Impulsado por el golpe, tres metros más lejos quedó Damián tirado. Dos costillas rotas, una vértebra desviada, y la cadera hendida. Su papá muerto en el vuelo 567 con destino al Pacifico, y él a sus siete postrado en una cama sin poder jugar. Sólo quedó la torre, que más tarde se perdió con sus controles.

Lo conocí en la universidad, era nuestro primer año. Él, un joven alto y de cuerpo bien formado, con una mirada tan hermosa que producía miedo. ¿Me das un cigarrillo? Accedí y le pasé uno. ¿Soy Damián y tú? Así empezó nuestra amistad. Él estudiante de física y yo de biología. Aunque estábamos en la misma facultad era raro encontrarnos allí, más bien se le veía al salir de la biblioteca. Ese año nos amistamos tanto que la gente mal entendió, ahí van los dos, se les oía decir. Con el tiempo y sus historias fui perdiendo el miedo a su mirada. Aún recuerdo la vez que llegó con la boca rota a donde mí. Me pegaron; dijo y escupió sangre. Le abracé y sentí que las tripas se me agitaban. Se sinceró, me habló de su problema, de su vicio, su deuda eterna. Desde que papá murió no he sido el mismo. Primero estaba en negación, total, ¿quién necesita un padre ausente? A los doce fue que me pregunté por qué no me había salvado del ataque. Del esposo de mamá… Corría, intentó escaparse. Él era más fuerte. Me golpeó, lo golpeó y luego sin más ni más le toco el pecho. De ahí la mirada se le hizo muerte. Luego, de una, le baja el pantalón. Luchó, pero fue inevitable. El hombre que le triplicaba la edad lo hizo carne, lo socavó, lo despedazó y la cadera herida ya no era nada. Le implantó su torre; el niño perdió el control.

Cuando entró a la universidad, según me cuenta, vio al padrastro en otros hombres. Se metía en baños a pedir prestado el amor que su papá nunca le dio. Ahí empezó el vició, la adicción al falso amor, al sexo, luego a la droga. Un día, de esos de Dios, dejó los estudios. Nunca más lo volví a ver. Se dio al sexo, vendía amor; ¿Qué amor? Él no sabe lo que es eso, él nunca lo saboreó. Muchos lo daban por muerto, pero no. Ese día supe que llevaba la muerte encerrada en las cuencas del mar.

Para no herirlo no me identifiqué. Sé que su orgullo, de quedarle algún rastro, no aguantaría un minuto mi presencia. Saqué un billete, lo puse en el vaso. Bajó la cabeza y sonrió. De la boca de aquél, hoy hecho hombre, salió un gracias; con la misma voz azucarada de hace tantos años. No me pude contener y estallé en llanto. Clavó sus ojos en mí y mencionó unas palabras que aún no logro olvidar; Yo te he visto, y tú me has visto a mí, pero no recuerdo dónde, quizás hasta te conocí. Se me heló la sangre y el malestar producto de su mirada se hizo presente. Si hoy ves esto es porque nadie dijo no. Tornó su mirada, se alejó de mí con la cadera partida en dos. Sentí paz. Y aquel olor a trapo, a calle y a recuerdo quedó impregnado en mí para siempre.

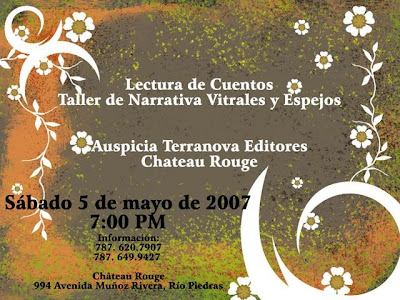

Jorge Enrique Basmeson nació el 2 de mayo de 1986 en Río Piedras, Puerto Rico. Al momento persigue un bachillerato en Química en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Desde que era muy pequeño concentró su mirada a historias inventadas, a relatos nunca antes dichos y a narraciones de amor. Tiempo mas tarde entregó entrego todas sus armas y decidió por las ciencias. No es hasta ahora, años más tardes, que resolvió escribir en los momentos oportunos. Escribe de aquello que aprendió, de cosas inventadas y de aquello que calló.